Ada teman hidup lama di Eropa, 10 tahun lebih di sana. Bulan lalu, dia baru saja liburan ke Kota Chengdu dan Chongqing di Tiongkok. Setelah pulang lagi ke Eropa, tiba-tiba langsung ikutan les bahasa mandarin. Saya tanya, kenapa? katanya “Plan B kalau Eropa bangkrut” jawab dia sambil ketawa sendiri. Lanjut dia cerita “gue heran kenapa Tiongkok as negara berkembang, ternyata jauh lebih maju daripada negara-negara di Eropa yang katanya negara maju”. “Jadi sebenarnya siapa yang negara maju?!” heran dia.

Haha pikiran terkait hal ini memang tak terhindarkan. Kadang juga bikin bingung saat menyadari mayoritas orang masih mengkiblatkan ‘negara maju’ itu ke sebuah negeri barat satunya lagi nan jauh di sana (sebut saja Amrik). Negara yang kepastian masa depannya seringkali dipertanyakan karena sejuta masalah sosial, politik, dan ekonomi. Walaupun hanya dengan membaca berita, paper, dan browsing internet, tapi sebenarnya sudah terlihat jelas bagaimana the table has turned around.

Kebingungan ini pun sempat memuncak setelah tau bagaimana Tiongkok telah berkembang akhir-akhir ini. Iya, sebuah negara yang dulunya terkenal super miskin, kini menjadi the world’s 2nd super power. Tau gak kota-kota Tiongkok itu diklasifikasikan dalam berbagai tier: dari tier rendah hingga tier 1. Menariknya, kualitas kota tier 3 itu setara dengan ibu kota berbagai negara, tak terkecuali Jakarta. Sedangkan kota-kota tier 1 nya… wah beyond everyone’s imagination (Cek Youtube @Mr.XiaoBai).

Selanjutnya, kenapa dengan kondisi di atas, kiblat negara maju kita masih belum berubah?

Alih-alih menguatkan dukungan ‘penglibatan’ sepenuhnya ke Tiongkok, proses berpikir terkait pertanyaan refleksi di atas justru membuat saya tidak lagi tergila-gila dengan pertanyaan negara maju mana yang perlu dijadikan kiblat. Karena setelah membaca dan merenung, situasi ini mengajarkan banyak hal tentang beberapa pola pikir terkait pola peradaban. Sesimpel kesadaran bahwa Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan mereka, apalagi sampai jadi ingin mencopy-paste mentah-mentah apa yang dilakukan di sana. Walaupun betul Tiongkok sangat hebat, ada baiknya pikiran tetap bisa adil menyikapi perkembangan negara-negara di dunia. Perspektif seperti ini pada akhirnya bisa bermanfaat untuk kita melihat bagaimana Indonesia seharusnya berkembang dengan karakter sendiri di kemudian hari, tanpa harus berkiblat sepenuhnya.

Lets dive in!

–

Membaca Sebab melalui Konteks Sejarah

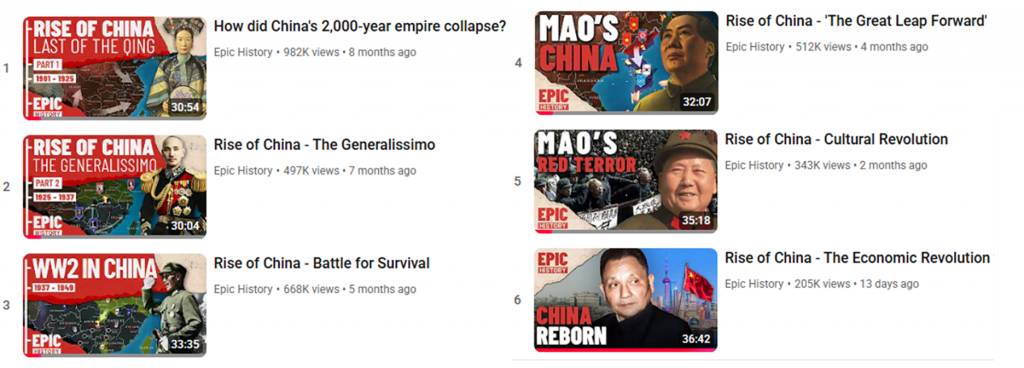

Kalau kita pelajari sejarah Tiongkok, kita akan sadar kenapa mereka bisa sekaya dan maju itu sekarang. Salah satu rujukan gampangnya, bisa nonton series video Epic History: Rise of China. Videonya menarik dan kerasa banget bagaimana konflik sosial, politik, dan ekonomi di level nasional memang pernah menyusahkan Tiongkok. Tapi terlepas dari konflik di atas, ada kesimpulan lain yang bisa didapat: ternyata Tiongkok itu hanya ‘miskin’ relatif sebentar.

The Rise of China – YouTube

Sejak dulu banget, Tiongkok alias ‘the Middle Kingdom’ ini sebenarnya sudah mendominasi lanskap global. Tapi sejarah modern 100 tahun terakhirnya memang sangat pahit dan penuh gonjang-ganjing. Mulai dari bencana alam di mana-mana, direndahkan saat perang dengan Eropa, perang dengan Jepang yang sangat traumatis, perang ideologis berkepanjangan, juga kelaparan massal karena miskalkulasi implementasi program pangan nasional. Bahkan salah satu perang saudaranya (cek: Taiping Rebellion) yang disebabkan karena alasan agama di tahun 1890-an telah menimbulkan korban 40 juta jiwa! Itu kayak jumlah populasi Malaysia + Singapore saat ini.

Namun satu hal pasti, semua kesengsaraan dan kemiskinan di Tiongkok itu bukan karena dijajah. Hal ini menjadi penting untuk paham kenapa Tiongkok bisa sangat cepat bangkit dalam hitungan dekade. Jadi alih-alih mengutuk kondisi, mayoritas Rakyat dan Pemerintah Tiongkok masih bisa memaksa diri untuk terus menggerakan ekonomi dengan berbagai doktrin-doktrin keduniawian yang membuat mereka punya tujuan bersama ‘’Chinese People are Great People’’, “To Get Rich is Glorious”, ‘’Shared Prosperity is Possible’’. Bertahun-tahun, strategi seperti ini berhasil menjaga mindset mereka sebagai pemilik peradaban maju.

Walaupun sebagian berpendapat, mindset ini baru mulai membuahkan hasil setelah harus menunggu meninggalnya beberapa tokoh politik dan diadilinya ‘geng pemerintahan’ yang punya pemikiran konservatif di pada awal 1980 (cek: Gang of Four Trial). Setelah kelompok progresif dan pro-perubahan menggantikannya, mereka hadir dengan doktrin tambahan: ada baiknya Tiongkok berhenti berkiblat sepenuhnya ke Uni Soviet dan mulai belajar untuk mengambil saripati pelajaran dari negara manapun, sekecil atau sebeda apapun konteksnya.

Pada masa yang sama, dunia mulai memasuki era perdamaian dan perdagangan bebas, maka saat itu juga lah sebuah reformasi ekonomi Tiongkok benar-benar dimulai. Dengan memahami bahwa mereka telah kalah saing dari segi teknologi, dan potensi terbesarnya adalah sumber daya manusia yang berlimpah, saat itulah Tiongkok rela membuka diri dengan pengorbanan yang tidak nyaman. Iya, bekerja sekeras-kerasnya, semurah-murahnya, tanpa perlu banyak protes sana sini. Dengan trauma hidup susah, banyak yang berpikir lebih baik kaya tapi dibatasi, daripada bebas tapi miskin (cek pengalaman Novi Basuki, salah satunya di series Cha Guan).

Cha Guan – YouTube

Sehingga kita tau selanjutnya bagaimana banyak perusahaan global kemudian berbondong-bondong datang membuka industri manufakturnya. Kondisi ini mengalirkan uang dari luar negeri ke dalam Tiongkok dengan cepat dan selanjutnya secara cerdik ‘tidak diizinkan’ untuk keluar lagi (cek: RMB undervaluation). Sebuah strategi sederhana yang praktiknya kompleks, tapi berhasil menghasilkan banyak surplus perdagangan alias CUAN hingga sekarang! Cukup hitungan 40 tahun, dunia melihat bagaimana sebuah negeri bertransformasi dan terbang tinggi di atas angin sampai sekarang. Benar-benar definisi “Tiān dào chóu qín” alias “Tuhan Mengabulkan Cita-Cita Mereka yang Bekerja Keras”.

Berbeda untuk Saling Memahami

Konteks dan sejarah Tiongkok tentu sangat berbeda dengan Indonesia. Walaupun keduanya sama-sama sempat mendominasi lanskap global dan pernah jatuh miskin, tapi ada faktor cerita yang berbeda. Tiongkok itu miskin karena perang, sedangkan kita itu miskin karena dijajah lama banget. Apa dampaknya? kalau perang yang cenderung hilang adalah manusia dan hartanya, tapi kalau lama dijajah itu hilang juga sekalian cara berpikir dan mental rakyatnya di lintas generasi.

Hal ini diperparah karena penjajah (yang langsung maupun yang tidak langsung) seringkali memanfaatkan agama dan budaya untuk rekayasa sosial yang mengakar sehingga sulit bagi yang dijajah untuk bangkit, misalnya mispersepsi konsep Takdir atau Kasta Politik di Indonesia. Darinya, yang miskin akan selalu dipaksa miskin, yang kaya seringkali dimanjakan hingga buta akan keadaan. Akhirnya terciptalah bubble atau bahkan lingkaran setan yang seringkali semakin membelenggu dan mengikis civic sense mayoritas penduduknya. Walaupun terkesan sangat mengeneralisir sebab akibat dari konteks yang kompleks, tapi saya yakin ini berperan sebagai salah satu faktor kuat yang membuat kita jauh tertinggal.

Dengan perbedaan konteks sejarah di atas, lantas apakah Indonesia tidak akan bisa bangkit dan menjadi besar seperti Tiongkok? Jawabannya: dalam jangka pendek, mungkin susah. Dalam jangka panjang, pasti bisa! Lihat saja tren dan data. Bandingkan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Dalam beberapa hal, kita sudah berada di posisi yang cenderung lebih baik daripada mereka yang pernah menjajah (bangsa barat) atau yang merdeka ratusan tahun lebih cepat (Amerika Latin). Bukan pencapaian umum yang bisa dilakukan oleh semua negara. Apalagi ini Indonesia, negeri yang tidak ada sandingan karakteristik masalahnya.

Bisa dikatakan, hal yang setidaknya paling mudah untuk dilakukan Indonesia kedepannya adalah bersabar dan biarkan waktu do the magic! Seharusnya dua puluh tahun lagi, berbagai posisi strategis (semoga termasuk di partai politik dan pemerintah daerah) akan diisi oleh mereka yang tumbuh dengan pemikiran lebih progresif, kritis, lebih waras, dan minim ego duniawi. Umur produktif juga akan diisi oleh mereka yang jauh lebih bebas dari doktrin mental kolonial, bahkan cenderung lebih percaya akan jati dirinya. Dari sana, dan juga dengan segala sumber daya yang lebih banyak, segala inisiatif pembangunan manusia, institusi, dan ekonomi juga pasti bisa lebih mudah dilakukan.

Walaupun cara berpikir di atas seperti membuat rasa adil dalam proses membandingkan, tapi jujur masih menyisakan beberapa pertanyaan: apakah kita benar-benar perlu menunggu 20 tahun? Apakah kita bisa bernegosiasi dengan waktu? Melihat situasinya sekarang, apakah kita nyaman dengan arah perkembangan saat ini? perlukah momen yang sangat gila terjadi untuk membangunkan kita hingga berlari dan melompat? Momen apakah itu? Kapan? Di mana? Oleh siapa? Dan ke arah mana?

Cermin Peradaban

Jawaban di atas mungkin saja bisa kita temukan dengan memahami bahwa kekaguman generasi sekarang ke Tiongkok itu sama saja seperti juga kekaguman generasi sebelumnya kepada Amerika. Begitu juga pada masa sebelumnya saat dunia kagum pada Jepang, Eropa, India, Timur Tengah, dan Mesir. Ada masanya mereka seakan-akan perlu dikiblatkan dan ditiru. Realitanya, mereka yang justru raising fast adalah mereka yang tidak cukup hanya mengiblatkan satu negara tertentu, tapi juga mulai secara serius menjadikan berbagai negara lainnya sebagai cermin refleksi. Dari siapapun, mereka melihat apa masalah yang selama ini gagal diperbaiki, dan apa kesempatan yang kurang diseriusi.

Refleksi di atas sejatinya bisa dilakukan kapan saja, dan perlahan membentuk perspektif tentang apa yang layak dinormalisasi sebagai ‘the new normal’. Hingga pada akhirnya, tanpa perlu banyak teriakan dan cacian, pikiran bawah sadar kita sendiri yang menuntun pada satu kesimpulan layaknya pribahasa kuno Tiongkok:

lín yuān xiàn yú bù rú tuì ér jié wǎng

‘’Daripada berdiri di pinggir jurang dan mengagumi ikan di bawah sana, lebih baik pulang dan mulai menjalin jaring’’